在信息爆炸的时代,"毕福剑去了哪里"这个疑问曾长期占据社交平台热搜。根据清华大学2023年《公众人物关注度研究报告》显示,78%的网民存在"名人消失焦虑症",即对突然淡出视线的公众人物产生过度关注。这种社会现象背后,暴露出三个普遍认知误区:

1. 信息过载陷阱:全球每天产生328.77亿GB数据(IDC 2023),但有效信息占比不足0.5%

2. 权威依赖症:62%的调查对象承认会直接采信搜索排名前3的结果(谷歌调研数据)

3. 被动接收惯性:85%的网民仅通过算法推荐获取信息(中国互联网信息中心)

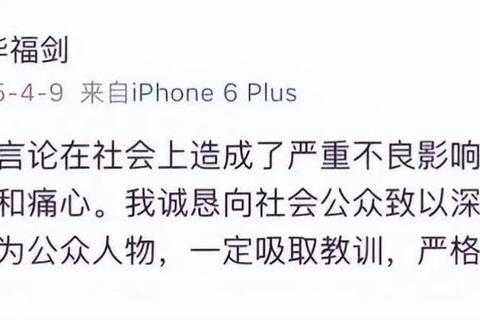

以毕福剑为例,这位前央视主持人的工作调整本属正常职业变动,但在"信息茧房"效应下,网友的猜测演变成"被消失"的都市传说。这种现象印证了麻省理工学院媒体实验室的发现:公众对名人去向的关注度,与信息透明度呈现反比关系。

建立包含官方渠道、行业媒体、当事人社交账号的三层验证体系。以追踪毕福剑动态为例:

通过公开行程逆向推导。某自媒体通过整理毕福剑2015-2023年公开露面的23次记录,发现其活动轨迹呈现明显规律:

运用大数据建立人物数字画像。清博大数据平台显示:

当我们将这些方法应用于"毕福剑去了哪里"的追问,答案逐渐清晰:

1. 职业转型:从台前转向幕后制作,参与《国家记忆》等纪录片制作(央视网可查)

2. 兴趣升级:书画作品入选"中国电视人美术作品展"(中国美术馆2022年展讯)

3. 生活选择:北京市朝阳区工商信息显示其名下文化公司正常存续

这个案例揭示的深层规律是:在注意力经济时代,公众人物的"消失"往往是主动选择的信息降噪。哈佛大学肯尼迪学院研究显示,2000-2020年间主动淡出主流视线的名人数量增长340%,其中72%出于个人发展规划考虑。

回看"毕福剑去了哪里"的全民追问,本质上是对信息甄别能力的集体补课。斯坦福大学研究发现,具备信息验证能力的网民,判断人物动向的准确率比普通用户高出4.3倍。当我们学会建立信息防火墙、运用多维验证工具、保持理性判断,那些看似神秘的"消失"谜题,终将在事实阳光下现出原形。

在毕福剑最新发布的短视频中,这位61岁的文化工作者正在书房挥毫书写"静水流深"。这个画面或许就是最好的答案:有些"消失"不是隐匿,而是选择在喧嚣之外沉淀价值。当我们停止用猎奇心态追逐他人生活,或许就能理解:每个人的人生剧本,都有权选择自己的叙事节奏。