许多人对台风的认知存在一个典型误区:认为台风可能直接从陆地上生成。例如,2021年河南暴雨期间,有人猜测"台风是否在河南本地形成"。实际上,台风为什么在海上形成是气象学的基本规律——陆地上既缺乏持续水汽供应,也没有足够的热力条件支持台风胚胎发展。根据中国气象局数据,1949年至2023年登陆我国的289个台风中,100%起源于热带海洋。

台风为什么在海上形成的首要答案是海水温度。当表层水温超过26.5℃时,海洋蒸发量每小时可达1.5-2毫米,这些水汽上升冷凝释放的潜热相当于每秒引爆20颗广岛原的能量。以2020年超强台风"海燕"为例,其生成海域水温高达30℃,6小时内中心气压骤降50百帕,印证了"暖池效应"的威力。

对比实验显示:若将台风生成区水温降低2℃,其最大风速将衰减40%。这正是东海台风较西北太平洋台风弱的主要原因——东海夏季平均水温仅28℃,而菲律宾以东"暖池"常达31℃。

科里奥利力的存在解释了台风为什么在海上形成的纬度限制。赤道300公里范围内因地转偏向力近乎为零,无法形成涡旋。2018年曾出现赤道扰动云团,但最终未能发展为台风。

典型案例是2019年台风"利奇马":在北纬12°生成时,其旋转速度仅15m/s;随着向西北移动,地转偏向力增强至初始值的3倍,最终登陆时风速已达52m/s。数据显示,北纬15°-20°海域产生的台风强度平均比赤道附近强1.5个等级。

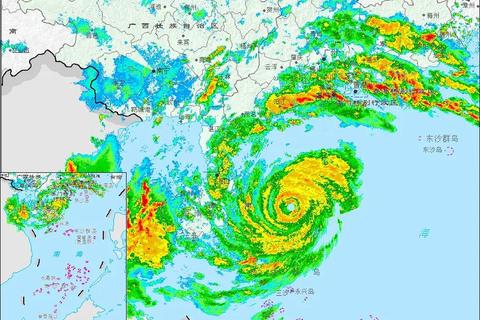

台风本质上是"热量发动机",需要稳定的垂直结构。当高空风与低空风向差异(垂直风切变)超过12m/s,正在发展的热带低压就会被"拦腰切断"。2018年台风"山竹"的强化过程印证了这点:当其进入菲律宾以东的弱风切变区(<8m/s)后,24小时内从热带风暴升级为超强台风。

对比大西洋飓风数据更有说服力:海7-9月平均风切变仅6m/s,而同期南海为10m/s,这导致前者飓风生成频率是后者的2.3倍。

综合科学证据可知,台风为什么在海上形成必须满足三大条件:

2023年台风"杜苏芮"的生成过程完美演绎了这一机制:其胚胎在关岛东南海域(水温29.5℃、北纬7°、风切变7m/s)获得发展,7天内横扫菲律宾、中国、越南三国。气象卫星观测显示,该台风从海洋获取的能量高达6×10^18焦耳,相当于三峡电站43年的总发电量。

理解台风生成机制不仅能破除谣言,更能提升防灾效率。日本气象厅通过监测西北太平洋暖池变化,将台风路径预测准确率提高了25%;广东气象局建立的"海温-风切变"预警模型,使24小时强度预报误差缩小至±3m/s。

当公众认知从"神秘天灾"转变为"可解释的自然现象",防灾响应就会更理性。正如2022年台风"梅花"登陆前,浙江渔民根据台风生成海域的水温数据(29.8℃),提前72小时完成10万艘渔船回港避风,实现了零伤亡的重大突破。