现在是公元2023年,但许多人仍对“年份”这一概念存在认知偏差。例如,有人误以为“古代”离我们非常遥远,却未意识到唐朝(618-907年)距今仅1100余年,而2023年与唐朝的时间差,甚至小于唐朝与春秋战国(公元前770年-公元前221年)的间隔。

误区一:混淆朝代与年份的对应关系

许多人仅凭“古代”“近代”等模糊标签判断时间,导致对历史事件的关联性缺乏感知。例如,认为“秦始皇统一六国”是“几千年前的事”,但实际距今仅2244年(公元前221年-2023年)。

误区二:忽视科技发展的非线性加速

2023年全球互联网用户已达50亿,而1990年仅为300万。这种指数级增长让人们对“时间与进步”的关系产生误判。例如,认为“十年变化不大”,但过去十年(2013-2023年)的科技突破(如AI、5G)远超二十世纪中叶的三十年总和。

误区三:用现代标准衡量历史事件

以2023年的道德或技术标准评价过去,例如批评“古代通信效率低”,却忽略当时的技术限制。这种偏见会导致对历史人物的片面解读。

案例:用对比法消除时间模糊

将事件放入坐标轴中对比,可快速理解其意义。例如:

数据佐证

根据《科学》杂志统计,人类近90%的科学发现集中在20世纪后,而2023年单年的专利申请量已超过1900年全球总和。

推荐工具:时间轴APP与数据可视化

例如,使用“Histography”网站查看公元前3000年至今的重大事件,会发现2023年全球每日产生的数据量(约3.28亿GB)远超1900年全人类的数据总和(约0.001GB)。

案例:用“比例尺”理解个体生命

假设一个人活到80岁(2023年平均寿命为73岁),其一生仅占人类文明史(约5000年)的1.6%。这提醒我们:2023年的每一次技术迭代,都可能对未来产生远超预期的影响。

误区:依赖过时的教科书数据

许多人仍认为“中国有13亿人口”,但2023年最新人口普查数据显示已突破14.1亿。类似地,2023年全球可再生能源占比达30%,而2010年仅为16%。

行动建议:订阅权威数据源

例如:

在公元2023年,我们比历史上任何时期都更需要精准的时间认知。通过建立坐标轴、量化工具和更新知识库,普通人可避免三大误区。例如:

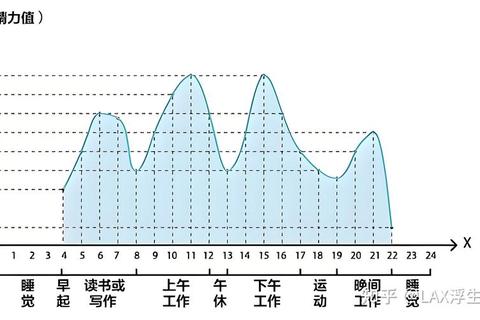

关键答案:时间不是匀速流逝的标尺,而是加速变化的曲线。只有主动更新认知框架,才能在2023年及未来抓住机遇。