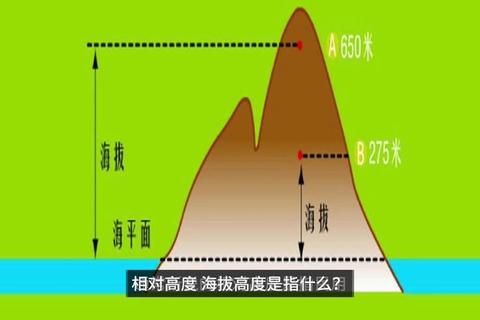

许多人对海拔的理解存在明显误区。例如,有人以为“海拔=山顶到山脚的距离”,甚至将海拔与山峰的“视觉高度”混为一谈。实际上,海拔是指某地点高出海平面的垂直距离,而山的高度通常指“相对高度”(山顶到山底的落差)。

案例:珠穆朗玛峰海拔8848.86米,但它的“山体高度”仅约3700米(从青藏高原基底算起)。若按视觉高度计算,夏威夷的冒纳凯阿火山(海拔4205米)从海底基座到顶峰的总高度超过1万米,远超珠峰。这些例子说明,若混淆海拔与其他概念,可能误判地理环境的真实特征。

普通人常忽视海拔对生理的影响。数据显示,当海拔超过2500米时,约25%的人会出现高原反应(头痛、恶心等);到4000米以上,这一比例升至50%以上。许多人误以为“体质好就能无视海拔”,导致登山或旅行时准备不足。

案例:2019年,一名马拉松爱好者在未适应海拔的情况下,挑战西藏冈仁波齐转山(平均海拔5000米),因急性高原肺水肿紧急送医。医学研究表明,海拔每升高1000米,空气中的氧含量下降约10%,人体需1-3天逐步适应。

人们常默认手机地图或旅游手册中的海拔数据绝对准确。实际上,海拔测量受技术手段和地质活动影响。例如,青藏高原因板块挤压每年上升约4-6毫米;GPS民用设备的误差可达±15米。若依赖不精确的数据,可能影响户外活动安全或工程规划。

案例:2021年,某自驾团队依赖车载导航的海拔信息穿越川西山区,误入一条标注为“海拔2800米”的道路,实际该路段海拔已因地壳运动升至3050米,导致车辆因积雪被困。

要准确获取海拔数据,需借助专业设备或权威平台。例如:

应用场景:某登山队在攀登玉珠峰(海拔6178米)前,通过交叉验证气象站数据、卫星地图和实地气压计测量,制定了安全路线和营地海拔梯度表。

海拔不仅影响地理景观,更直接作用于人类活动:

应对海拔差异需遵循生理规律:

1. 阶梯式适应法:海拔每上升600-900米停留1天。例如攀登乞力马扎罗山(海拔5895米)的标准路线设计为5-7天,成功率可达90%(普通路线仅65%)。

2. 水分与能量补充:海拔3000米以上,人体每天需多摄入500ml水和300-500千卡热量(世界卫生组织建议)。

3. 风险预判工具:使用“海拔-氧含量对照表”(如下)评估活动强度:

| 海拔(米) | 氧含量(%) | 建议行动 |

||-||

| 0-1500 | 20.9% | 正常活动无限制 |

| 1500-3000 | 17.3%-20.9% | 避免剧烈运动 |

| 3000-5500 | 11.2%-17.3% | 需专业装备及医疗监测 |

海拔不仅是地理学术语,更是影响人类生存、生产的关键参数。通过破除误区、掌握测量工具、理解其与生活的关联,我们能更安全地探索高山、规划农业或优化运动表现。记住:精准的海拔数据+科学的应对策略=安全与效益的双重保障。