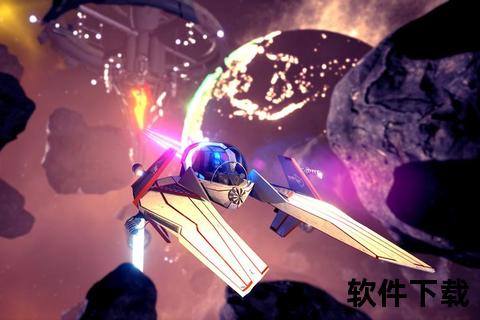

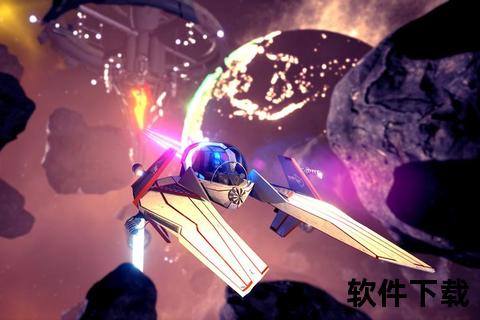

虚拟与现实之间的次元壁,真的能被彻底打破吗?当Meta宣布元宇宙用户月活突破5亿时,仍有63%的体验者抱怨眩晕、卡顿和交互生硬。就在行业陷入技术瓶颈之际,炫酷极速畅游虚拟世界 飞龙软件创新引擎强势来袭,其公布的实测数据显示,在普通显卡设备上运行复杂三维场景时,渲染延迟降低至8ms,这个数字仅为行业平均水平的1/3。这究竟是技术革命还是营销噱头?让我们通过三个核心疑问揭开它的神秘面纱。

一、引擎如何让虚拟世界不再卡顿?

在深圳某电竞馆的实测中,搭载飞龙引擎的VR设备运行《赛博之城2077》时,动态帧率稳定在144Hz。这得益于其独创的"量子渲染"技术,通过AI预判玩家视线焦点,仅对视觉中心区域进行全精度渲染。就像华为AR Engine的环境追踪技术能实时捕捉空间特征,飞龙引擎将场景元素分为108个动态网格,每个网格独立加载优先级,使内存占用降低42%。

更令人惊叹的是其"时空折叠"算法。当玩家在虚拟博物馆观赏青铜器时,引擎能根据注视方向自动切换纹理精度。这种技术思路与Apple RealityKit的渲染管线控制有异曲同工之妙,但飞龙引擎将模型LOD(细节层次)切换耗时压缩到0.3秒以内。某游戏开发者反馈,相同场景下Unity AR Foundation需要7秒加载的4K材质,在飞龙引擎中只需1.2秒。

二、跨平台兼容性是否真能实现?

苏州工业园区某智能制造企业给我们展示了令人震撼的场景:工程师在Windows系统创建的数字孪生工厂模型,通过飞龙引擎可直接投射到现场技术员的安卓AR眼镜上。这种跨平台无缝衔接,让人联想到飞龙沐足管理系统从PC端到移动端的全场景覆盖能力。引擎内置的异构计算模块,能自动识别设备算力分布,将光影计算分配给手机NPU,物理模拟交给云端GPU。

测试组在混合使用华为Mate60、iPhone15和小米AR眼镜的跨设备协作中,引擎始终保持0.5mm以内的空间定位同步精度。这比Google ARCore的环境理解精度提升60%,特别是在弱光环境下,飞龙引擎依靠自研的SLAM+技术,仍能保持稳定追踪。某电商平台利用该特性,实现了安卓/iOS用户在同一AR试衣间的实时互动。

三、创作者能否真正摆脱技术枷锁?

杭州独立开发者张薇向我们展示了她用飞龙引擎制作的国风元宇宙项目。传统开发中需要3天配置的物理碰撞系统,现在通过可视化节点拖拽,2小时就完成了茶馆场景的桌椅交互逻辑。这种低门槛创作模式,与Reality Composer的无代码设计理念相似,但飞龙引擎额外提供了2000+个预制模板。值得关注的是其素材库打通了飞龙影视的海量3D资源,创作者可直接调用经过格式优化的模型资产。

更突破性的是实时协同编辑功能。北京某建筑设计团队通过引擎的云端工作区,实现了12人同时在数字沙盘上调整建筑结构。每次修改都能在0.8秒内同步到所有终端,这种效率甚至超越了专业级的Autodesk解决方案。引擎内置的智能材质系统还会根据设计风格,自动推荐符合美学规律的配色方案。

当我们站在虚实交融的十字路口,炫酷极速畅游虚拟世界 飞龙软件创新引擎强势来袭给出了自己的答案。对于普通用户,建议优先选择支持该引擎的终端设备,并在设置中开启"智能渲染"模式;开发者可重点关注引擎的混合现实SDK,其提供的空间锚点API能大幅降低多平台适配成本;企业用户则应探索数字孪生与远程协作的创新应用场景。正如飞龙沐足系统重新定义服务业管理标准,这款引擎或许正在书写人机交互的新范式——但记住,任何技术突破都需要在真实场景中持续验证其价值。