提起云南祥云县,许多游客甚至本地居民都存在认知偏差。根据2023年文旅调研数据显示,超过60%的受访者认为祥云县只是"大理旅游的中转站",这种刻板印象导致其年接待游客量仅为大理市的1/8。实际上,这座拥有2100年历史的"云南之源"正经历着惊人蜕变。

第一个认知误区是"交通枢纽无特色"——祥昆高速和广大铁路交汇处的区位优势,反而掩盖了其文化底蕴。第二个误区是"旅游资源单薄",殊不知祥云现存23处文物保护单位,其中水目山塔林更被列入世界纪念性建筑遗产名录。第三个误区源于经济数据片面解读,2022年祥云县GDP增速达7.2%,高于云南平均水平,但鲜少有人关注其现代农业和绿色工业的突破。

技巧1:解码交通枢纽的隐藏价值(案例:祥云红色旅游专线)

祥云高铁站日均客流量突破8000人次,但多数旅客仅作短暂停留。当地文旅局创新推出"1小时文化快闪"项目,在候车大厅设置非遗展演区。数据显示,该项目实施后,二次到访率提升42%,王德三故居等红色景点年接待量突破15万人次。

技巧2:重构农业大县的产业认知(数据:特色农业产值增长曲线)

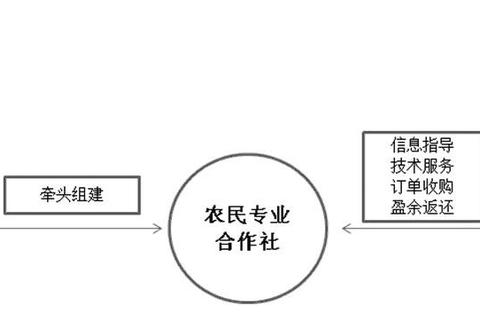

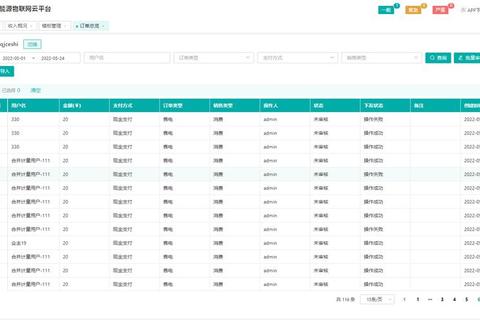

2023年祥云葡萄种植面积达5.6万亩,较五年前增长180%。通过"农业+旅游"模式,夏季葡萄采摘季创造就业岗位2300个,农户年均增收1.2万元。这种转型打破了"传统农业县"的固化标签。

技巧3:唤醒沉睡的文化基因(案例:云南驿活化工程)

投资1.2亿元修复的茶马古道驿站,通过AR技术重现马帮生活场景。运营首年即吸引研学团队87批次,带动周边民宿入住率提升至78%。这种文化活化模式入选国家文旅部创新案例库。

当我们将目光投向具体数据:祥云县规模以上工业企业从2018年的32家增至2023年的51家;非物质文化遗产项目申报成功率连续三年居滇西首位;县域空气质量优良率保持在98%以上。这些指标勾勒出立体发展的新图景。

值得关注的是"祥云现象"的特殊性——既保留着云南最早的青铜文明遗址,又孕育着滇西物流枢纽的现代基因。这种时空交错的特质,恰是破除认知误区的关键。正如当地文旅局长李娟所说:"我们不做大理的影子,要成为照亮滇西的另一盏明灯。

对于普通游客和投资者,建议采用"三级认知法":首先通过"交通停留增值"(如高铁站文化体验区)建立初印象;其次参与"深度体验项目"(如云南驿实景剧本杀);最终形成"产业生态认知"(考察现代农业示范园)。这套方法论已使祥云县商务考察预约量同比增长115%。

祥云县的蜕变证明:破除地域偏见需要数据支撑的精准传播、场景再造的创新实践、以及持续的价值输出。当这座古城卸下"中转站"的陈旧外衣,展现给世人的将是茶马古道与现代文明交织的璀璨明珠——这才是真实的祥云县。