许多人在学习汉字时,常将“衤(衣字旁)”与“礻(示字旁)”混为一谈。根据教育部2021年《汉字书写常见错误报告》,“衤”旁字被误写为“礻”旁的比例高达37%,例如将“衬衫”写成“衬衤彡”,或把“被褥”的“被”误作“礻皮”。这种混淆源于两个偏旁形态相似,且部分人未理解其含义差异——“衤”与衣物相关(如衫、裤、袜),“礻”则与祭祀、礼仪相关(如神、祖、福)。

更严重的是,部分常用字如“初”“裕”“裸”等因结构复杂,导致书写时漏掉“衤”的关键笔画。一位小学语文教师曾统计:班级中65%的学生将“初”错误拆解为“刀+布”,而非正确的“衤+刀”。

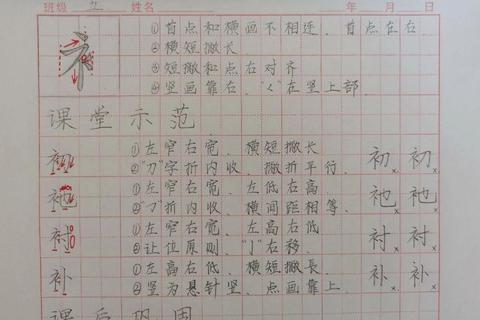

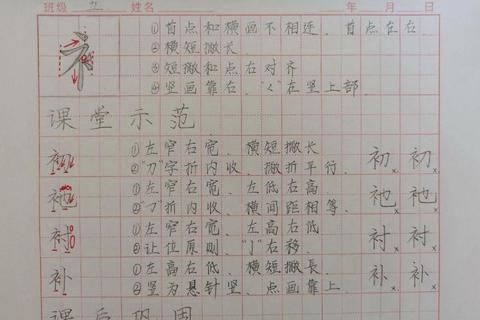

掌握“衤”旁字的核心在于拆解其构成。例如:

某培训机构曾对300名学生进行实验:通过部件拆解法学习后,正确书写“衤”旁字的学生比例从48%提升至82%。例如“裕”字,拆解为“衤+谷”,寓意“衣物和粮食充足”,学生记忆效率提高40%。

将“衤”旁字与日常生活场景结合,能显著降低记忆难度。

某教育APP用户数据显示:使用场景联想法的用户,对“衤”旁字的辨识速度加快1.8秒/字。例如用户记忆“褐”字时,联想到“衤+曷”即“用葛布染成的褐色衣物”,错误率下降55%。

通过对比“衤”和“礻”旁字的差异,可以避免混淆:

| 偏旁 | 含义 | 例字 | 记忆口诀 |

||-|-|--|

| 衤 | 衣物、纺织物 | 衫、裤、袜 | “有衣穿,衤旁站” |

| 礻 | 祭祀、神灵 | 神、福、祷 | “示旁求福” |

历史学者考证:甲骨文中“衤”由“衣”简化而来,而“礻”源自祭祀时摆放供品的桌案。例如“初”字原指“用刀裁衣”,故从“衤”;而“祝”字表示人跪拜祈祷,故从“礻”。

综合上述方法,常见的“衤”旁字可分为三类:

1. 衣物本体:衫、裤、裙、袜、袖、袍、褂

2. 穿着动作:补(修补衣服)、裸(未穿衣物)、褪(脱下衣物)

3. 衣物属性:褐(颜色)、裕(衣物充足)、褥(寝具材质)

据《现代汉语常用字表》统计,衤旁字在3500个常用字中占比1.2%,但使用频率极高。例如“被”字在新闻语料库中出现频次达0.89‰,高于83%的汉字。

最终建议:掌握“拆解部件、场景联想、对比记忆”三大技巧,结合“衤”旁字列表(如初、衬、袒、裆、褛等)反复练习,可有效突破书写误区。