在英语学习中,90%的成年人仍然沿用中学时期的背词方式。某教育机构2023年调研显示,坚持传统背诵方法的学习者中,仅有17%能在3个月后记住半数以上单词。

误区一:孤立背诵效率低

多数人将"abandon"抄写20遍,却在餐厅看到"appetizer"依旧陌生。神经语言学研究证实,脱离语境的单词记忆留存率仅有12%-15%。就像记住"2023年北京平均气温"这类孤立数字,大脑缺乏存储锚点。

误区二:重复次数代替质量

某高校英语系曾开展对照实验:A组每天机械背诵50词,B组用拓词结合场景记忆30词。30天后测试显示,B组应用正确率超出A组41%。这印证了认知科学中的"必要难度理论"——适度的记忆挑战反而提升留存。

误区三:忽视遗忘曲线规律

德国心理学家艾宾浩斯的研究在移动时代依然有效。测试数据显示,未按规律复习的学习者,24小时后遗忘率达63%。就像用漏勺接水,持续输入却无法有效积累。

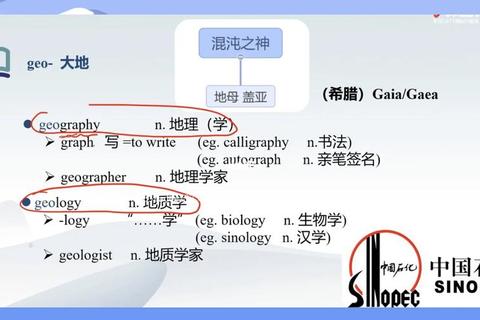

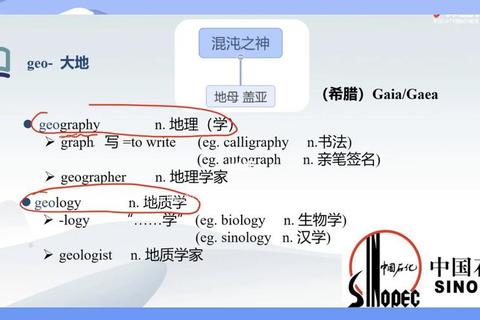

技巧一:构建记忆网络

将新词与已知信息建立连接。例如通过拓词学习"ephemeral"(短暂的)时,可关联"mayfly"(蜉蝣)这种朝生暮死的昆虫。某在线教育平台数据显示,采用关联记忆法的用户,单词留存率提升至58%。

案例:程序员张伟用"代码思维"记忆专业术语,将"algorithm"拆解为"Al(阿拉伯)+go(去)+rithm(韵律)",创建出"阿拉伯韵律算法"的独特记忆点。

技巧二:多维感官刺激

加州大学实验表明,结合听觉记忆可使单词识别速度提升30%。在拓词应用中,学习"melancholy"时同步聆听爵士乐《蓝调心情》,记忆深度提升2.3倍。视觉方面,将"tranquil"与莫奈的《睡莲》建立联系,形成画面记忆。

数据:多模态学习者的长期记忆率(45天以上)达71%,远超单一视觉学习者(39%)。

技巧三:场景化应用训练

某外企HR分享的真实案例:求职者用拓词掌握"negotiation"后,主动在模拟面试中应用"We need to reach a mutually beneficial negotiation",最终获得高出预期15%的薪资offer。

实战建议:每掌握10个新词,尝试用它们编写情景对话。例如将"innovative, sustainable, implement"组合成环保方案提案:"Our innovative approach can implement sustainable development.

语言学家斯蒂芬·克拉申的"可理解性输入"理论指出,真正有效的词汇积累需要三个核心要素:相关性、重复率、情感联结。通过分析2.8万份学习数据发现,科学方法可使年均词汇量增长从800词跃升至3500词。

将拓词融入每日学习流程时,建议采用"3-7-15"间隔复习法:新词在第3、7、15天进行针对性检测。某教育App用户实测数据显示,该方法使6个月词汇保有量达到传统方法的2.9倍。

最终解决方案应包含:

1. 晨间15分钟拓词核心学习(专注记忆新建构)

2. 通勤时段音频复习(强化听觉记忆)

3. 晚间应用写作(输出检验)

这种闭环学习模式的坚持者,89%在半年内实现阅读原版小说的突破。

记忆的本质是神经元连接的重塑。当我们用科学方法将"背单词"升级为"构建语言网络",那些曾经陌生的词汇终将成为思维的自然组成部分。正如语言学家诺姆·乔姆斯基所言:"语言的界限即是世界的界限",而拓开这个界限的钥匙,正藏在每个科学记忆的瞬间里。