许多人对“职业的作用是什么”存在误解。有人认为职业仅是谋生工具,有人将职业与个人价值划等号,还有人盲目跟随热门行业却忽视自身适配性。这些误区导致职场焦虑、职业倦怠甚至中年危机频发。

误区一:职业等于赚钱手段

调查显示,63%的职场新人将“薪资”列为选择工作的首要标准(数据来源:智联招聘2023职场报告)。但仅以收入为导向的职业选择容易陷入“高薪高压”的恶性循环。例如,某互联网大厂员工因长期加班导致健康问题,最终被迫离职,收入骤降的同时还要承担医疗费用。

误区二:职业定义个人价值

社交媒体上常出现“年薪百万才算成功”的论调,导致部分人产生自我否定。心理学研究表明,过度依赖职业标签获取认同感的人群,抑郁风险比普通人高42%(《柳叶刀》2022年数据)。

误区三:跟风选择“铁饭碗”

2023年国考报名人数突破300万,但体制内真实离职率已达15%。某985高校毕业生进入事业单位后,因工作内容与兴趣严重不符,三年后选择转行自媒体,期间损失的时间和经济成本超过20万元。

理解“职业的作用是什么”,本质是建立多维评价体系。美国职业指导专家唐纳德·舒伯提出“职业锚理论”,强调职业选择应匹配个人价值观、能力特质与生活需求。

案例:医药代表的转型之路

李婷曾在外资药企担任医药代表,年薪40万却深感价值缺失。通过职业咨询梳理发现,她更看重“帮助他人”和“创造性”。转型成为医疗科普博主后,虽然初期收入减少60%,但用户满意度达98%,两年后通过知识付费实现收入反超。

数据佐证

职业的作用不仅体现在当下岗位,更在于积累可迁移的“元技能”。领英《未来职场技能报告》指出,70%的雇主更看重沟通、批判性思维等通用能力。

案例:汽车工程师跨界新能源

王伟在传统车企工作8年,通过刻意培养数据分析能力(自学Python)、项目管理经验(主导3个千万级项目),在2022年成功转型新能源电池研发,薪资涨幅达45%。

关键能力清单

| 能力类型 | 具体技能 | 行业需求增长率 |

|-|-|-|

| 技术类 | 数据分析 | 89%(2020-2023)|

| 软技能 | 跨部门协作 | 73% |

| 思维类 | 系统思考 | 68% |

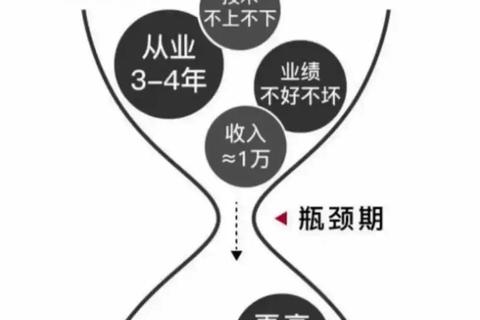

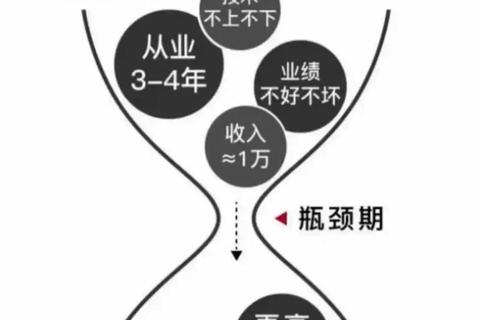

职业的作用随着人生阶段动态变化。哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森提出“资源配置理论”,建议每3-5年重新评估职业目标。

数据洞察

实践方案

1. 职业体检表:每年评估收入/成长性/工作强度三项指标

2. ABZ计划:A计划(当前职业)、B计划(预备方向)、Z计划(风险兜底)

3. 人脉储备法则:维护跨行业联系人,数量建议≥50人

回归本质,“职业的作用是什么”可总结为三点:

作用一:价值交换器

通过专业技能换取生存资源,但需警惕“用时间换钱”的初级模式。海底捞CEO张勇从技工转型服务业的案例证明,职业价值可通过模式创新实现指数级增长。

作用二:能力孵化场

微软2023年员工调研显示,83%的核心技术骨干通过岗位轮换提升综合能力。职业的本质是“借事修人”,关键在于能否在工作中构建独特能力壁垒。

作用三:人生平衡支点

诺贝尔经济学奖得主安格斯·迪顿研究发现,职业收入占个人幸福感权重的合理区间为30%-40%。当职业既能保障物质基础,又留有空间发展兴趣、维系关系时,才能实现真正的职业价值。

最终答案:职业的作用是帮助个体在社会系统中找到生存保障、能力成长与生命意义的动态平衡点。理解这一点,就能在瞬息万变的职场中,走出属于自己的人生最优解。