提到兴奋剂,许多人会立刻联想到职业运动员的禁药丑闻。但事实上,公众对兴奋剂的认知存在显著偏差。根据世界反兴奋剂机构(WADA)2022年调查显示,78%的非体育从业者不了解兴奋剂具体涵盖哪些物质,这种信息差导致三大典型误区:

误区1:只有注射类药物才算兴奋剂

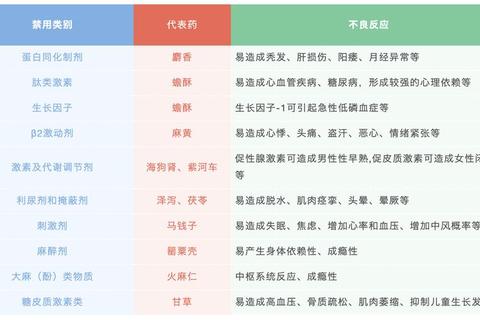

许多人认为兴奋剂仅限于注射用合成代谢类固醇(如睾酮),但根据WADA公布的《禁用清单》,兴奋剂分为9大类,包括口服的利尿剂、β受体激动剂(如沙丁胺醇),甚至吸入型哮喘药物。例如,2021年美国健身圈曾曝出“膳食补充剂含违禁成分”事件,涉事产品中被检出未标注的刺激剂育亨宾(Yohimbine),导致数百名消费者误服。

误区2:普通人使用兴奋剂没有危害

某电商平台数据显示,2023年“增肌粉”类产品中,15%含有未标注的合成代谢成分。北京三甲医院内分泌科案例显示,一位32岁男性因长期服用含克仑特罗(瘦肉精成分)的减肥药,出现心动过速和甲状腺功能紊乱。这印证了世界卫生组织的警告:非医疗用途的兴奋剂使用会使心血管疾病风险提升3倍。

误区3:短期使用不会上瘾

澳大利亚成瘾研究中心实验表明,使用类固醇超过6周的人群中,41%出现戒断性抑郁症状。电竞选手张某的案例具有代表性:为提高比赛专注力,他连续3个月服用含的“”,最终因药物依赖被迫退役。

技巧1:从物质代谢周期入手检测

现代反兴奋剂检测已发展到分子同位素追踪阶段。以EPO(促红细胞生成素)为例,其半衰期约4-12小时,但代谢产物可在尿液中存留72小时。2020年东京奥运会期间,新型生物护照技术通过监测运动员血红蛋白波动值,成功识别出3例EPO使用者,检测精度达到0.1ng/mL。

技巧2:关注新型掩蔽技术

近年来出现将兴奋剂包裹在脂质体中的纳米级递送技术,可使药物在体内缓释12-24小时。2022年挪威反兴奋剂实验室开发出低温等离子体质谱法,成功从滑雪运动员尿样中检测出被脂质体包裹的司坦唑醇代谢物,灵敏度比传统方法提升200倍。

技巧3:行为模式交叉验证

大数据分析在反兴奋剂领域成效显著。英国曼彻斯特大学建立的AI模型,通过分析运动员训练数据、心率变异性和社交媒体动态,在2023年世界游泳锦标赛前准确预警5名异常数据选手,赛后检测证实其中3人使用过β2激动剂特布他林。

1. 合成代谢类固醇:增肌的双刃剑

美国NIH研究显示,长期使用康力龙(Stanozolol)会导致:

加拿大举重选手本·约翰逊在1988年汉城奥运会使用该药物后,睾酮水平超出正常值400%,其后续健康监测显示左心室肥大达到危险级。

2. 血液兴奋剂:危险的氧气游戏

自体输血虽然不在禁用清单检测范围内,但哈佛医学院统计表明:

环法自行车赛冠军阿姆斯特朗使用EPO期间,静息心率从45次/分骤降至32次/分,这是典型的心脏代偿异常。

3. 中枢神经刺激剂:清醒的代价

(Modafinil)在程序员群体中的滥用率达17%(2023年中国互联网从业者调研)。北京大学临床数据显示,连续服用6个月后:

这与动物实验发现的纹状体神经元萎缩数据高度吻合。

要打破兴奋剂滥用困局,需建立三级防御体系:

1. 技术层面:推广便携式拉曼光谱检测仪(已实现30秒内识别50种违禁物质)

2. 教育层面:德国科隆体育大学开发的VR模拟程序,可使青少年对兴奋剂危害的认知提升63%

3. 制度层面:参照挪威体育联合会模式,建立业余运动爱好者药检数据库(覆盖率已达82%)

2024年巴黎奥运会启用的“智能药检”系统具有示范意义——通过区块链存证检测数据、AI分析物质代谢路径、实时同步全球实验室结果,将检测窗口期从72小时缩短至8小时。这种多维度防控体系,正是解决兴奋剂问题的终极答案。