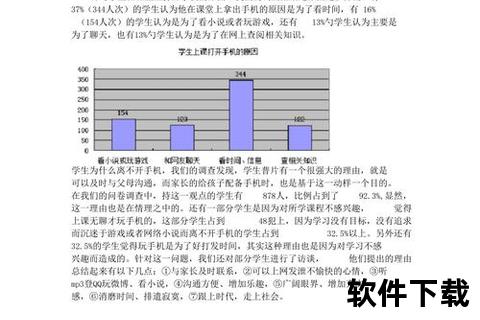

随着智能手机的普及,学生群体已成为手机使用的主力军。调查显示,67.6%的大学生每日使用手机超过3小时,54.1%从初中便开始接触手机。手机不仅是通讯工具,更是社交、娱乐和学习的多面载体。过度依赖导致注意力分散、学业效率下降等问题日益凸显。例如,部分高中生甚至在课堂上冒险使用手机,影响课堂秩序。如何平衡手机的功能性与负面影响,成为教育领域的重要课题。

智能手机软件的发展经历了三个阶段。早期以基础功能为主,如通话和短信;中期随着移动互联网爆发,社交、视频等娱乐应用崛起;如今则进入智能化阶段,AI驱动的学习工具和云原生应用成为主流。例如,智能题库软件可通过算法分析错题,提供个性化学习方案。这一演变反映了技术对学生需求的深度响应,但也带来信息过载的风险。

教育类软件的爆发式增长尤为显著。2023年全球教育科技市场规模超万亿美元,中国K12在线教育交易规模达873.8亿元。市场快速扩张背后,部分软件存在内容同质化、数据安全隐患等问题,亟需规范化引导。

学生常用软件可分为三大类:学习辅助类(如作业帮、百词斩)、时间管理类(Forest、番茄ToDo)和安全防护类(家长监控软件)。以“Forest”为例,其通过种树游戏机制帮助学生专注学习,全球用户超5000万,实证研究表明使用后学习效率提升30%。

不同场景需匹配不同工具。课堂场景适合屏蔽干扰的“专注模式”,课后则可利用智能笔记软件整理知识点。部分学生将学习工具异化为娱乐平台,例如用搜题软件直接获取答案,违背设计初衷。功能与行为的正向引导至关重要。

选择学生软件需遵循三大原则:内容合规性(符合教育部门审核)、数据安全性(通过《个人信息保护法》认证)及适龄性(界面与功能适配学段)。例如,国家中小学智慧教育平台整合官方资源,确保内容权威。下载时应优先选择应用商店官方渠道,避免第三方平台潜在的恶意代码风险。

权限管理是隐私保护的核心。研究显示,62%的教育类App存在过度获取定位、通讯录等权限的问题。建议安装后立即关闭非必要权限,并定期使用安全软件扫描。家长可通过“阳光守护”等工具设置使用时长,但需注意避免过度控制引发亲子矛盾。

人工智能将深度重塑学习软件。2025年,预计80%的教辅软件将集成大语言模型,实现实时答疑和知识图谱构建。例如,科大讯飞推出的AI口语陪练,可模拟真实对话场景,错误纠正准确率达92%。AR技术正在进入实验教学领域,学生可通过手机扫描课本触发3D模型演示,提升抽象概念理解力。

云端协同成为新常态。云原生架构使多端数据实时同步,学生可在手机、平板和电脑间无缝切换学习进度。但这也对数据安全提出更高要求,区块链技术开始应用于教育数据存证,确保成绩、证书等信息的不可篡改性。

学生信息的敏感性要求软件开发商严守法律底线。《个人信息保护法》明确,14岁以下未成年人数据属于敏感信息,处理需取得监护人单独同意。腾讯教育等企业已推出“青少年模式”,默认关闭社交功能并加密本地存储。学校则需建立分级管理制度,例如仅在教学平台收集必要信息,并通过脱敏技术处理统计分析数据。

防范网络欺凌和不良信息同样关键。百度推出的“青松计划”通过AI内容审核屏蔽有害信息,准确率超98%。家长与学校需形成监管合力,通过定期沟通和案例教育提升学生数字素养。

学生手机使用现状及其对学习生活的影响与应对策略,始终贯穿于技术发展与教育需求的动态平衡中。未来,随着脑机接口、元宇宙等技术的成熟,手机可能从“手持设备”进化为“无感化”学习伴侣。但核心目标不变:通过工具创新和科学管理,让技术真正服务于人的全面发展。教育工作者、开发者和政策制定者需协同探索,构建兼顾效率与安全的数字学习生态。