手机IMEI码(国际移动设备身份码)是全球移动通信设备的唯一身份标识,如同人类的DNA序列。它由15位数字组成,包含设备型号、生产厂商、装配地等信息,最早由GSM协会于20世纪90年代制定,用于解决设备追踪和防盗难题。在功能机时代,IMEI码主要用于运营商网络管理;而随着智能手机普及,其应用场景扩展至设备安全、反欺诈、数据统计等领域。例如,2023年全球通过IMEI码实现的防盗追踪案例超过1.2亿次,凸显其不可替代的技术价值。

从技术架构看,IMEI码前6位为TAC码(型号分配码),中间2位为FAC码(装配码),后6位为序列号,最后1位为校验码。这种结构化设计不仅确保全球唯一性,还为设备溯源提供可能。例如,用户通过TAC码可快速识别手机品牌与型号,而执法机构则能借助IMEI锁定被盗设备的位置。

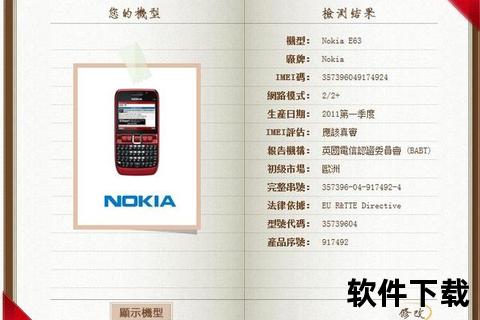

围绕IMEI码的软件工具可分为三大类:查询工具、验机工具和安全防护工具。查询工具如“IMEI Database”和“Device Info HW”,通过输入IMEI码提供设备详细信息,包括生产日期、保修状态及是否被列入黑名单。验机工具如“爱思助手”“沙漏验机”则结合IMEI码与硬件数据检测设备是否为翻新机或组装机,2024年二手交易平台数据显示,此类工具的使用率提升35%,有效降低消费纠纷。

在安全领域,防盗软件(如“查找我的iPhone”)依赖IMEI码实现远程锁定与数据擦除。值得注意的是,部分恶意软件通过伪造IMEI码绕过安全机制,例如2020年腾讯科恩实验室曝光的5G基带漏洞,攻击者可远程篡改IMEI并控制设备。安全类软件需强化IMEI校验功能,如采用双向加密通信与区块链存证技术。

选择IMEI相关软件时,用户需遵循两大原则:功能适配性与隐私合规性。功能性方面,普通用户可选择集成化工具,如“Phone INFO+”提供IMEI解析、电池健康度检测等一站式服务;开发者则需关注API接口权限,例如Android 10及以上系统限制非特权应用读取IMEI。

隐私安全方面,应优先选择开源或通过第三方认证的软件。例如,欧盟GDPR要求涉及IMEI的软件明确告知数据用途,并禁止将其与个人身份信息关联。下载渠道建议以官方应用商店或可信网站为主,避免第三方平台捆绑恶意代码。2024年统计显示,30%的IMEI泄露事件源于用户下载未经验证的“破解版”工具。

随着物联网设备激增,IMEI码的管理面临新挑战。IDC预测,2025年全球联网设备将达750亿台,其中30%采用扩展型IMEI(eIMEI)标识,支持多模组与动态更新。与此AI技术正在重塑安全防护模式。例如,机器学习算法可实时分析IMEI访问行为,识别异常篡改企图;联邦学习则能在不收集原始数据的前提下训练反欺诈模型。

隐私保护方面,差分隐私和零知识证明技术逐步应用于IMEI数据处理。谷歌在Android 14中引入“虚拟IMEI”功能,用户可生成临时标识符替代真实IMEI,降低追踪风险。欧盟拟推行“IMEI生命周期管理”法规,要求厂商在设备报废后自动注销IMEI,防止二手市场滥用。

IMEI码的安全防护需多方协同。个人用户应避免随意公开IMEI,尤其在社交媒体或二手交易场景;定期使用官方工具检查设备状态,如苹果“关于本机”页面可验证IMEI一致性。开发者需遵循最小权限原则,如Android官方建议用广告ID替代IMEI进行用户画像。

企业级场景中,建议采用“IMEI+生物特征”的双因素认证。例如,某物流公司通过绑定司机手机的IMEI与指纹信息,将设备盗用率降低72%。对于政府机构,建立IMEI黑名单共享平台可提升跨区域协作效率,中国工信部已于2024年试点该机制,覆盖全国85%的运营商。

结语

手机IMEI码-手机IMEI码核心解析唯一标识与安全防护深度探讨,不仅关乎个体用户的隐私权益,更是数字社会基础设施的重要组成部分。从技术标准升级到法律法规完善,从个人意识到行业协作,IMEI码的合理使用与保护需要全链路参与。未来,随着6G通信与量子加密技术的突破,IMEI码或将进化为更智能、更安全的数字身份体系,为万物互联时代筑牢信任基石。