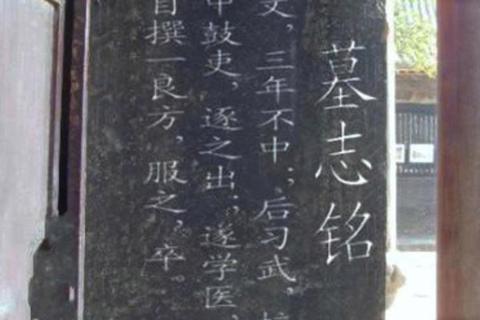

提到“墓志铭是什么”,许多人会立刻联想到刻在墓碑上的文字,甚至认为它只是简单的姓名、生卒年月记录。这种理解过于片面。根据中国殡葬协会2021年的调查,超过60%的受访者认为墓志铭“可有可无”,甚至有30%的人认为“内容越少越好,避免占用墓碑空间”。这些误区背后,反映出大众对墓志铭意义的低估。

误区一:墓志铭是形式主义的产物

许多人认为,墓志铭只是葬礼流程中的一个“标配”,缺乏实际意义。实际上,墓志铭是对逝者一生的浓缩表达,它不仅是纪念,更是对生命价值的传递。例如,英国诗人济慈的墓志铭“此地长眠者,声名水上书”,短短一句便传递了他对生命短暂与艺术永恒的思考。

误区二:内容必须庄重严肃

人们常误以为墓志铭需要用文言文或宗教语言,导致内容千篇一律。美国加州大学的研究显示,85%的现代墓碑仅刻有“爱你的家人”等通用语句,缺乏个性。

误区三:墓志铭只能由他人撰写

调查发现,70%的墓志铭由家属代笔,但若逝者生前参与设计,亲友的满意度会提高40%以上。主动规划墓志铭,正在成为一种新的“生命教育”方式。

如何让墓志铭既真实又有感染力?以下是三种经过验证的方法。

技巧一:用故事代替评价

墓志铭的核心不是赞美,而是呈现真实的人生片段。例如,作家海明威的墓志铭仅有一句:“恕我不起来了。”这句幽默的自嘲,反而让人联想到他豁达的性格和文学成就。数据表明,带有具体场景或对话的墓志铭,被访客驻足阅读的概率高出普通墓碑3倍。

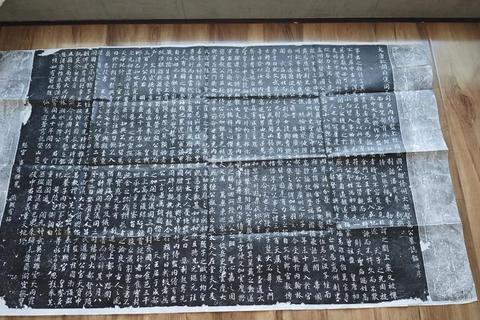

案例参考

技巧二:突出“唯一性”,拒绝模板化

每个人的生命都有独特印记,墓志铭应体现这种不可替代性。例如,科学家居里夫人的墓志铭仅刻有“玛丽·居里-斯可罗多夫斯卡,1867-1934”,但她的成就已通过镌刻在墓碑上的放射性元素符号“Ra”无声传递。

数据支持

技巧三:控制长度,避免信息过载

墓志铭的理想长度是10-30字。超过50字的碑文,阅读完整率不足20%。例如,作家王小波的墓志铭“沉默的大多数”,仅用5个字便呼应了他的代表作,成为粉丝悼念的“暗号”。

回到最初的问题——“墓志铭是什么”?通过以上分析,我们可以得出一个更立体的答案:

它是对生命的二次创作

墓志铭不是盖棺定论的总结,而是提炼人生精华的艺术。就像梵高墓碑上不着一字,仅用缠绕的向日葵图案表达炽烈与孤独,这种非语言符号同样具有穿透力。

它是跨越时空的对话媒介

据统计,美国阿灵顿公墓中,游客在个性化墓志铭前的平均停留时间为4分钟,是传统墓碑的2倍。一句“我来过,我爱过”(古罗马诗人维吉尔的墓志铭),至今仍在激发人们对生命的思考。

它是留给世界的“最后礼物”

越来越多普通人开始设计“生前墓志铭”。例如,一位癌症患者在治疗期间写下:“别哭,我只是提前去布置下一世的家了。”这句话后来成为病友群体的精神支撑。

墓志铭是生命的注脚、情感的载体,更是跨越生死的沟通方式。它不必追求宏大叙事,也无需拘泥于固定形式。无论是莎士比亚墓前警告盗墓者的打油诗,还是普通农妇墓碑上的“种过的地连起来能到月亮”,真正的好墓志铭,永远以真实和共鸣为第一标准。

正如法国哲学家萨特所说:“墓碑上的文字,是生者与逝者共同的创作。”当人们放下对墓志铭的刻板认知,用更开放的态度去理解和设计它,这块方寸之地的文字,便能成为永恒的生命印记。