电子游戏作为现代文化的重要组成部分,既能为玩家提供沉浸式的娱乐体验,也可能因过度沉迷带来不可逆的伤害。本文将从游戏入门指南出发,结合真实案例与科学建议,帮助玩家在享受乐趣的同时规避风险。

一、游戏特色与核心吸引力

电子游戏的魅力源于其多元化的体验设计,但需警惕其潜在的成瘾机制:

沉浸式叙事:如《龙族幻想》等大型角色扮演游戏,通过丰富的剧情和角色成长系统,让玩家代入虚拟人生。

社交联结:多人竞技或合作模式(如《王者荣耀》)满足社交需求,但也可能模糊现实与虚拟的边界。

即时反馈机制:成就系统、排行榜和虚拟奖励刺激多巴胺分泌,形成“短期满足循环”。

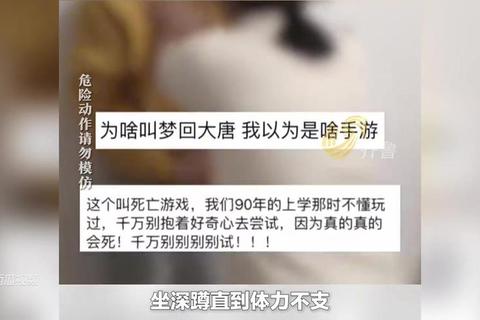

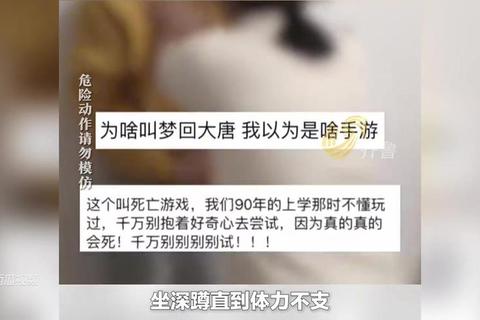

案例警示:2020年,一名14岁少女因游戏充值6万元后自杀,暴露了未成年人缺乏消费自控力与家庭监管缺失的痛点。

二、游戏下载与版本选择指南

1. 官方渠道优先

移动端:通过应用商店(如苹果App Store、Google Play)下载,避免第三方平台潜在的恶意软件风险。

PC/主机端:选择Steam、Epic Games等认证平台,注意查看开发者信息与用户评分。

2. 版本选择建议

免费试玩版:适合新手体验核心玩法(如《原神》的初始章节)。

完整版与DLC:根据设备性能选择适配版本,避免因硬件不足导致卡顿引发挫败感。

三、安全与健康游戏守则

1. 防沉迷系统设置

未成年人:启用“家长监护模式”,限制每日游戏时长(中国规定未成年人节假日3小时/日)。

成年人:使用手机自带的“屏幕使用时间”功能,设定断点提醒。

2. 消费安全

支付隔离:避免绑定大额银行卡,采用预付卡或小额支付渠道。

隐私保护:关闭游戏内定位、麦克风等非必要权限,警惕社交功能中的陌生人诱导。

3. 心理健康维护

自我觉察:若出现逃避现实、情绪依赖游戏等症状,需及时寻求心理咨询。

替代活动:通过运动、阅读等线下兴趣转移注意力(成功戒瘾案例显示替代策略的有效性)。

四、用户评价与社会反馈

正面体验

创造力释放:《我的世界》等沙盒游戏被教育机构用于培养逻辑思维。

情感共鸣:叙事类游戏(如《最后生还者》)因深刻剧情获玩家高分评价。

负面争议

成瘾风险:研究显示,抑郁情绪可能加剧游戏依赖,形成恶性循环。

社会孤立:长期沉迷导致现实社交能力退化,部分玩家出现“隐蔽青年”现象。

五、未来趋势与行业责任

1. 技术革新与风险

元宇宙发展:虚拟分身(Digital Twin)技术将深化沉浸感,但需警惕生物数据滥用(如情绪追踪可能被用于定向营销)。

AI监管:通过人脸识别与行为分析强化未成年人保护系统。

2. 行业规范建议

分级制度:细化游戏内容分级(如暴力、消费机制标识),帮助家长理性选择。

社会责任:游戏厂商应公开成瘾性设计原理,并资助独立研究机构开展预防项目。

电子游戏如同火焰,既能照亮生活,亦可能灼伤灵魂。玩家需以清醒的认知驾驭虚拟世界,家庭与社会则需构建多维防护网——唯有平衡乐趣与责任,方能避免“虚拟吞噬现实”的悲剧重演。