敏捷创新驱动下的软件开发:项目管理如何破局?

软件开发行业正面临前所未有的挑战:需求频繁变更、团队协作效率低下、新技术冲击不断。许多企业声称“拥抱敏捷”,但实际效果却参差不齐——有的团队迭代速度提升50%,有的反而陷入“伪敏捷”泥潭。敏捷创新驱动下的软件开发项目管理精要策略是否真的能解决问题?还是说,这只是一场披着方法论外衣的“管理秀”?

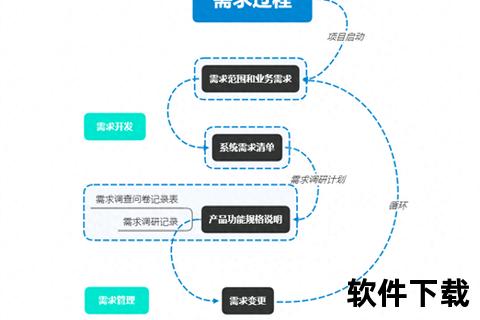

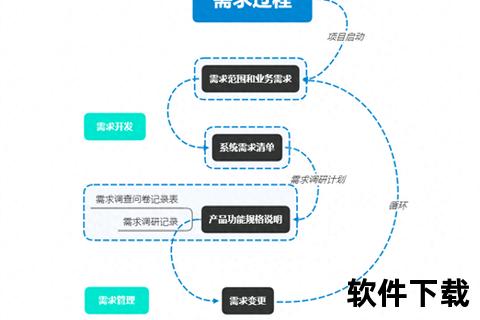

一、需求频繁变更,敏捷如何拆招?

当某电商平台在2024年“双十一”前3个月临时新增直播带货功能时,传统瀑布式开发已无法应对。团队采用敏捷创新驱动下的软件开发项目管理精要策略,将需求拆解为“礼物打赏”“实时弹幕”“数据看板”等模块,通过两周为周期的冲刺迭代,最终提前10天交付核心功能。这种“化整为零”的方式,正是Scrum框架中产品待办事项清单(Product Backlog)的实战应用。

典型案例来自某金融科技公司:其信用卡系统升级项目在开发过程中遭遇监管政策变化。团队通过每日站会快速调整优先级,利用看板(Kanban Board)实时可视化变更影响范围,最终在6个迭代周期内完成合规改造,避免项目延期罚款。数据显示,采用敏捷方法的团队需求响应速度平均提升40%,而变更导致的返工成本降低60%。

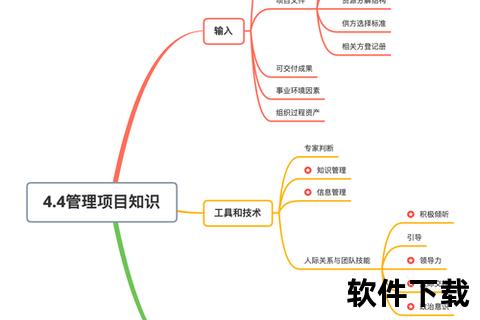

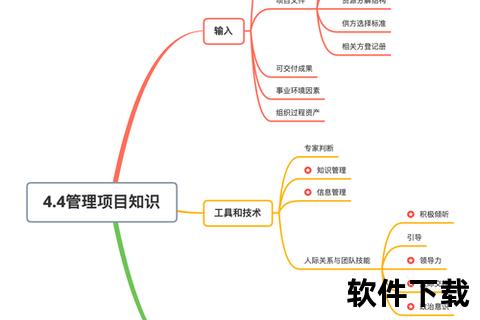

二、跨团队协作难,敏捷如何破局?

某跨国车企的自动驾驶项目曾陷入研发困境——硬件、算法、测试团队各自为战。引入敏捷创新驱动下的软件开发项目管理精要策略后,组建包含机械工程师、AI开发者和用户体验设计师的跨职能团队。通过“需求冲刺工作坊”对齐目标,使用JIRA同步任务状态,最终将模块对接误差从23%降至5%。

更值得关注的是某大数据平台项目。面对12个协作部门的复杂关系,项目经理采用“洋葱式迭代”:内核团队完成基础架构开发后,外延团队按业务优先级分批接入。这种分层协作模式结合持续集成工具,使系统上线时间比原计划提前3个月。数据证明,跨职能团队的缺陷密度比传统团队低34%,需求覆盖率高出28%。

三、新技术冲击下,敏捷如何进化?

当某医疗AI创业公司遭遇GPT-4技术冲击时,团队在迭代中嵌入“技术雷达”机制:每个冲刺预留20%资源用于新技术验证。这种动态调整策略,使其肺部影像识别模型准确率在半年内从89%跃升至96%。这正是敏捷创新驱动下的软件开发项目管理精要策略与AI赋能的完美融合。

低代码平台的崛起更带来范式变革。某零售企业使用Mendix低代码工具搭建会员系统时,产品经理直接参与界面拖拽开发,将需求转化周期从6周压缩至3天。这种“业务-技术”的无缝协作,使得功能上线后的用户留存率提升27%。统计显示,结合低代码的敏捷项目交付速度是传统模式的2.3倍。

给实践者的三大行动指南

1. 构建“双轨制”迭代:基础功能采用固定周期冲刺,创新模块设置弹性技术探索期,如每周三定为“新技术实验日”

2. 植入智能反馈环:在CI/CD流水线中集成AI代码审查工具,如GitHub Copilot实时提示技术债务

3. 量化敏捷成熟度:每月评估“需求流动效率”(Feature Flow Efficiency),通过燃尽图分析阻塞节点

敏捷创新驱动下的软件开发项目管理精要策略不是,但当团队将其与具体场景深度融合时,就能在VUCA时代构建起动态适应力。正如某互联网大厂CTO所言:“真正的敏捷不是方法论的选择题,而是组织进化的必答题。”面对2025年量子计算、AI原生开发等新浪潮,唯有持续迭代管理思维,才能在技术革命中保持竞争优势。