在社交媒体充斥伪科学信息的今天,"为什么要相信科学"成为值得深思的问题。调查显示,全球有39%的人认为"科学家可能为利益操控研究结果"(《自然》杂志2022年数据),这种认知偏差主要源于三大误区:

误区一:科学等于绝对真理

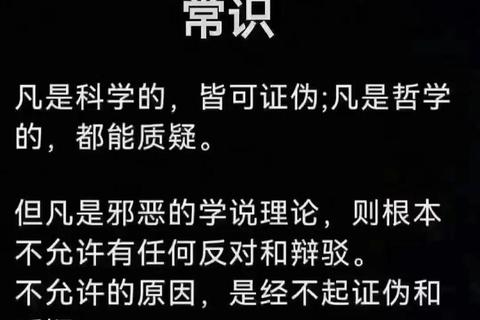

有人将科学视为不容置疑的教条,当发现科学结论被修正时(如冥王星被"开除"出行星序列),便质疑其可信度。实际上,科学的核心价值恰恰在于其可证伪性——正如爱因斯坦所说:"科学是建立在废墟上的宫殿,每个理论都可能是暂时的脚手架。

误区二:直觉比数据更可靠

2023年盖洛普调查显示,61%的受访者认为"天然食品比转基因食品更安全",尽管全球3000多项研究证实转基因食品的安全性。这种将个人体验凌驾于系统研究的思维,常导致反科学行为,例如疫情期间拒绝接种疫苗的人群中,有72%承认"更相信自己的判断"(WHO数据)。

误区三:科学与技术混为一谈

核电站泄漏事故常被用来否定量子物理学的价值,疫苗副作用案例被等同于否定免疫学原理。这种将技术应用风险等同于科学本身缺陷的思维,就像因车祸否定牛顿力学般荒谬。

理解科学特有的自我修正系统,是回答"为什么要相信科学"的关键。2011年震惊物理学界的中微子超光速实验,经过全球15个实验室历时8个月的验证,最终确认是光纤接口松动导致的误差。这个耗资4800万美元的乌龙事件,反而成为科学纠错机制的经典案例:

这些看似"打脸"的过程,恰是科学区别于玄学的重要特征。就像软件开发不断迭代更新,科学正是在否定中逼近真理。

在信息爆炸时代,掌握科学信息筛选技术至关重要。美国科学院院士戴蒙德提出的"三重验证法"值得借鉴:

案例1:酸碱体质理论

该伪科学通过畅销书传播十年,直到创始人罗伯特·杨因非法行医被判罚1.05亿美元才被揭穿。验证过程显示:

案例2:疫苗有效性争议

对比1900年与2020年美国数据:

这些经过百年验证的数据链,远比个别不良反应案例更具说服力。

分辨证据强度是科学思维的核心能力。世界卫生组织推荐的"证据金字塔"显示:

气候变化争议的终结:

当97%的气候科学家达成共识(NASA数据),结合冰芯、树木年轮、卫星观测等跨学科证据链,其说服力远超个别"冬季暴雪"的直观感受。这种系统化证据,正是"为什么要相信科学"的最佳注解。

保健品宣传陷阱:

某畅销护眼片声称"3万人体验有效",但经双盲试验发现其效果与安慰剂无差异。这揭示:个人见证属于最低等级证据,且存在安慰剂效应(平均有效率35%)、自然病程等干扰因素。

回归"为什么要相信科学"的本质追问,答案不在于科学永远正确,而在于它建立了人类认知世界的可靠路径:

1. 用实验取代空想(伽利略比萨斜塔实验)

2. 用数据替代臆断(哥白尼用40年观测推翻地心说)

3. 用系统思维破解复杂(DNA双螺旋结构发现整合了化学、物理、生物学证据)

当疫苗使人类平均寿命从1900年的31岁增至72岁,当气象卫星让台风死亡率下降98%,这些改变生活的真实进步,都在诠释为什么要相信科学——它不是崇拜权威的宗教,而是让我们在不确定世界中,找到确定性的思维工具。培养科学思维,就像获得认知世界的"免疫系统",既能抵御伪科学病毒,又能持续升级认知版本,这正是现代公民最宝贵的能力资产。