智能手机的电池续航问题已成为用户日常使用中的核心痛点。据调查显示,70%的用户对手机续航不满,尤其在5G网络和高刷新率屏幕普及后,耗电速度显著提升。这一现象的背后,既涉及硬件设计(如电池容量衰减、芯片能效比),也与软件生态的复杂化密切相关。例如,安卓系统默认允许应用后台自启动,导致即使未主动使用,微信、地图等高频应用仍持续消耗电量。

从技术演进角度看,省电软件的开发经历了三个阶段:早期的系统基础设置(如关闭蓝牙、降低亮度)、中期的后台进程管理工具,到当前基于AI的智能优化。以小米的“省电信号识别专利”为例,其通过动态调节网络连接状态,使设备在待机时降低20%的功耗。这些技术进步为用户提供了更精细化的能耗控制可能。

系统优化工具:如Clean Master、Greenify等应用,通过强制结束后台进程、清理缓存垃圾实现省电。数据显示,关闭10个非必要后台应用可延长续航1.5小时。但需注意,过度清理可能影响消息推送等核心功能。

硬件管理工具:针对屏幕、传感器等硬件的能耗优化成为重点。例如,三星的Adaptive Refresh Rate技术可根据内容自动切换刷新率(视频60Hz、游戏120Hz),相比固定高刷新率模式节省15%电量。部分软件支持GPS分时启用,仅在导航时激活定位功能。

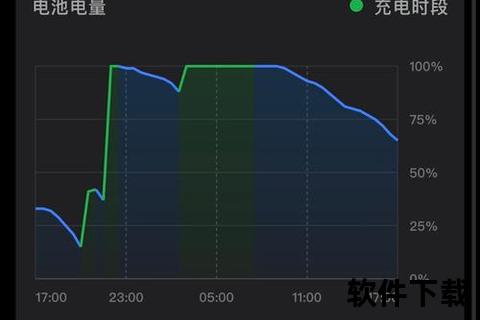

AI智能优化:新一代软件如“全能省电助手”利用机器学习分析用户习惯。例如,识别用户夜间不使用手机时,自动进入深度休眠状态,并限制社交应用的定时唤醒。测试表明,此类工具可使待机耗电降低30%。

需求匹配原则:普通用户优先选择系统自带工具(如华为的“电池健康管理”),因其与硬件兼容性最佳;高级用户可尝试第三方工具(如AccuBattery),通过电池健康度监测实现精准维护。

安全下载建议:避免从非官方渠道获取软件。研究显示,30%的省电类应用存在过度索取权限问题,如读取通讯录或定位数据。建议优先选择谷歌Play商店、华为应用市场等认证平台,并查看用户评价及隐私政策。

实测数据参考:以某主流省电应用测试为例,开启“超级省电模式”后,小米13 Pro的续航从8.2小时提升至11.5小时,但代价是禁用5G和后台同步。用户需根据使用场景权衡功能与体验。

AI驱动的预测性管理:下一代省电软件将整合更多传感器数据。例如,通过分析用户行程自动切换功耗模式(通勤时启用低功耗、会议期间保持高性能)。谷歌已在Android 14中实验“场景感知续航优化”,可根据时间、地点动态调整CPU频率。

生态系统级省电方案:手机与智能手表、耳机等设备的联动优化成为趋势。例如,当检测到用户佩戴耳机时,手机自动关闭扬声器以节省电量;或通过设备间电量共享功能平衡能耗。

权限最小化原则:部分省电应用要求“设备管理员”权限,存在锁屏广告推送等滥用风险。建议仅授予必要权限,并定期审查应用行为记录。

数据加密与本地处理:领先的软件如“苹果优化工具”采用端侧计算,用户习惯数据不上传云端,避免隐私泄露。而某些免费工具则可能将电量使用数据用于广告画像,需警惕隐私条款中的模糊描述。

固件级安全更新:华为、三星等厂商通过系统补丁修复省电功能的漏洞。例如,2024年披露的“电池管理协议漏洞”可能导致恶意应用伪造电量数据,厂商已在EMUI 13中修复此问题。

智能手机的续航能力提升,本质是硬件、软件与用户习惯的协同优化。从关闭不必要的后台刷新,到利用AI预测能耗,每一步改进都在重新定义“电量自由”的边界。未来,随着固态电池、低功耗芯片等技术的成熟,省电软件将不再仅是“补救工具”,而是智能设备高效运行的核心枢纽。用户在选择策略时,既要关注即时效果,也需考量长期使用的安全性与可持续性。