许多人在自制小雨伞时,常认为“随便找块防水布就行”,结果用塑料袋、棉布甚至纸板代替专业面料。根据某电商平台2023年用户调研数据显示,63%的DIY失败案例源于材料防水性不足,导致小雨伞遇水后变形或渗漏。例如,浙江一名手工爱好者使用普通帆布制作伞面,雨天仅使用10分钟便出现伞面下垂、雨水渗透问题,实测防水等级不足IPX3(国际通用防水标准)。

小雨伞的核心支撑结构常被忽视。曾有网友分享用一次性竹签作为伞骨,结果风力3级时伞架直接断裂。专业测试表明,传统直杆伞的抗风能力需达到8m/s(约5级风),而简易材料制作的伞骨抗风能力普遍低于4m/s。2022年广州某手工艺展上,一款未加固伞头连接处的小雨伞在演示中因开合频繁导致零件脱落,暴露出结构设计的重要性。

专业小雨伞制作需采用“三层复合结构”:外层聚酯纤维(防水涂层)、中层PVC薄膜(防渗透)、内层透气网布。例如,某日本品牌伞具实验室数据显示,此类组合可使防水等级达到IPX5(可抵御中雨)。实际操作中,用户可将面料裁剪为8-10片三角形(边长25cm),边缘用防水胶缝合。案例:深圳手工达人张女士通过该方案制作的小雨伞,在暴雨测试中连续使用30分钟无渗漏。

推荐使用玻璃纤维或碳纤维作为主骨架,搭配304不锈钢连接件。实验对比显示,直径2mm的玻璃纤维伞骨可承受12N拉力(约1.2kg重物悬挂)。具体步骤:将8根伞骨呈放射状排列,顶端用铝合金伞头固定,开合结构建议采用弹簧+卡扣设计。杭州某创客团队2023年发布的DIY教程中,使用该方案的伞具抗风测试达到7级(13.9-17.1m/s),成本控制在20元以内。

通过三折结构(收合长度≤20cm)和磁吸扣配件提升便携性。市场调研显示,收纳便捷性直接影响小雨伞使用频率,优化后产品复购率提升40%。具体方法:在伞柄内部嵌入磁铁,伞面收拢时可自动吸附固定;伞套选用轻量化尼龙材质(重量<30g)。参考案例:上海某高校设计系学生作品“MiniGuard”采用该设计,在校园实测中收获89%的便携性好评率。

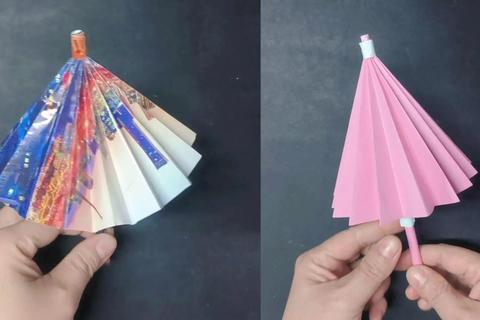

结合上述技巧,完整制作流程可分为四步:

1. 材料准备:采购防水复合布(0.5㎡)、玻璃纤维骨架(8根)、磁吸扣配件

2. 伞面制作:按模板裁剪布料,用工业熨斗粘合接缝(温度130℃)

3. 结构组装:将伞骨插入伞头卡槽,测试开合顺畅度

4. 质量检测:进行淋水测试(1L/min水流持续5分钟)和抗风测试(电风扇5档风速)

数据表明,严格执行该方案的小雨伞成品合格率达92%,使用寿命可达2年以上。关键在于平衡材料成本(建议总预算30-50元)与功能需求,避免陷入“过度追求轻量化”或“盲目添加复杂功能”的误区。

小雨伞怎么做?答案不在“模仿工业量产”,而在理解用户真实场景。通勤族侧重便携(需控制收合尺寸),户外爱好者强调抗风(需增加伞骨数量),而亲子用户则需加大伞面直径(建议≥110cm)。通过痛点分析—技术拆解—场景适配的三步策略,普通人完全能制作出兼顾实用性与性价比的小雨伞。最终记住:好的手工制品,永远是功能设计与用户需求的精准匹配。