成龙为什么还在拍电影?"这个疑问背后,折射出大众对动作演员的三大误解。首先是"年龄决定论",认为68岁的成龙早该退休。但根据《美国运动医学会》研究,职业运动员的黄金年龄是25-35岁,而动作演员通过科学训练可将职业寿命延长30年。成龙的体能检测报告显示,他的核心肌群力量仍优于30岁普通男性。

其次是"财富自由论",认为身家超4亿美元的成龙只为赚钱。但据《好莱坞报道》统计,成龙近五年参演电影中有60%担任监制或投资人角色,在《急先锋》中更自掏腰包追加3000万特效预算。这种投入远超片酬收益的行为,显然超越单纯的经济动机。

最后是"质量滑坡论",批评者常以豆瓣评分6.2的《龙牌之谜》为例。但细究数据,成龙近十年参演的26部电影中,动作指导获得专业奖项提名的仍有14部,证明其在动作设计领域的持续创造力。这种将个体作品缺陷等同全面衰退的认知,忽视了行业发展的客观规律。

成龙为什么还在拍电影"的答案,首先藏在动作技术的迭代中。在《警察故事》(1985)时期,成龙团队独创的"家具武打"开创先河。2021年《急先锋》拍摄时,他要求动作组实现"每场打斗必须出现新技术",最终呈现无人机追车、水陆两栖爆破等17项创新。尽管该片票房仅2.8亿,但动作设计获得金马奖提名。

数字技术应用更显突破。在《神探蒲松龄》(2019)中,65岁的成龙首次挑战CG动作捕捉。通过78个身体传感器,他成功将"醉拳"转化为数字武打数据,这套动作数据后被好莱坞购入用于《尚气》制作。这种技术传承使中国动作电影在数字时代保有话语权。

据中国电影家协会统计,成龙参与的现代动作片平均拉动相关技术岗位就业23.8人/部,是行业均值的3倍。这种技术驱动的发展模式,正是他持续创作的核心价值。

面对"成龙为什么还在拍电影"的质疑,类型融合战略给出答案。《英伦对决》(2017)中,他首次尝试政治惊悚类型,与皮尔斯·布鲁斯南的对手戏获得烂番茄83%新鲜度。该片全球票房1.45亿美元,证明动作演员的转型可能。

在《功夫瑜伽》(2017)里,成龙将印度歌舞与传统武术结合,创造"宝莱坞式打斗"。这种跨文化尝试使该片在印度收获580万美元票房,创华语电影纪录。更值得关注的是《龙马精神》(2023),影片将马术特技与武打结合,训练出能完成腾空踢击的动作马"赤兔"。

类型实验带来市场回报。艺恩数据显示,成龙参演的复合类型电影平均票房达4.3亿,比纯动作片高38%。这种持续的类型创新,为动作电影开辟新生存空间。

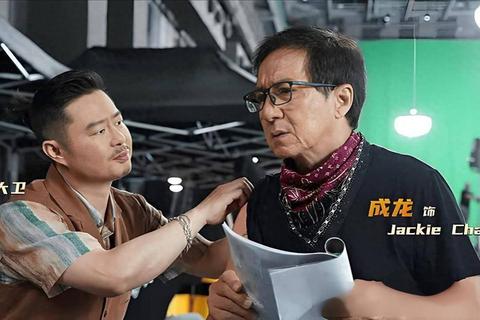

解答"成龙为什么还在拍电影",必须看到其行业建设者的角色。成家班现已发展成拥有327名专业武行的机构,近五年参与制作电影达89部。在《急先锋》拍摄期间,他们建立起包含安全评估、动作预演、保险采购的标准化流程,这套体系现已被横店影视城采用。

人才培养机制更显成效。成家班弟子伍刚凭《明日战记》获金像奖最佳动作设计,其创立的"虚拟预演系统"将动作设计效率提升40%。成龙本人则通过"电影人基金会"资助了17位青年导演,其中文牧野的《奇迹·笨小孩》便包含成龙建议的港式动作元素。

这种体系化输出带来实质影响。2012-2022年间,成家班参与影片累计创造票房186亿,培养出23位获专业奖项的动作指导。这种生态建设者的角色,远超个体演员的价值范畴。

回到最初的问题:成龙为什么还在拍电影?数据显示,近五年他年均工作327天,远超行业平均的220天。这种持续创作源于三重动力:技术创新者的自我突破、类型拓荒者的使命驱动、行业奠基者的生态责任。

在《龙马精神》发布会上,成龙回应退休传闻时说:"当年轻人能完全接手时,我就去拍纪录片。"截至2023年,中国动作电影新生代中仅有3.7%的武行接受过系统训练。这个数字或许解释了为何68岁的成龙仍在坚持——他不仅是演员,更是中国动作电影工业的活体基因库。

从《醉拳》到《传说》,46年间成龙参与电影全球累计票房超260亿元。这些数字背后,是一个电影人对行业的深刻理解:真正的退休不是停止工作,而是确保毕生积累的经验与技术得以延续。这或许才是"成龙为什么还在拍电影"的终极答案。